|

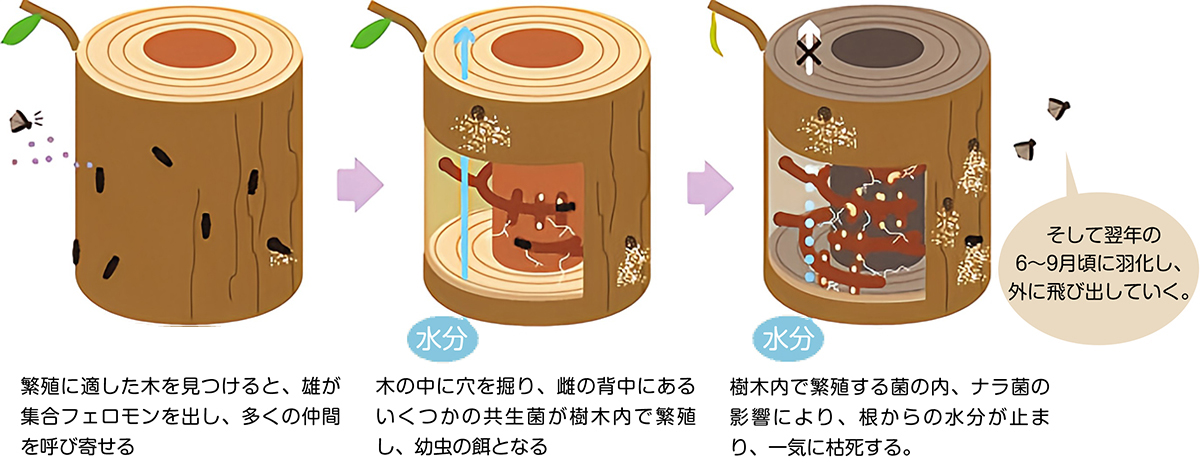

カシノナガキクイムシ(以下、「カシナガ」という)が媒介するナラ菌※1の影響により、樹木が水を吸収できなくなり、急激に枯死します。 |

▲ナラ枯れ発生のメカニズム

|

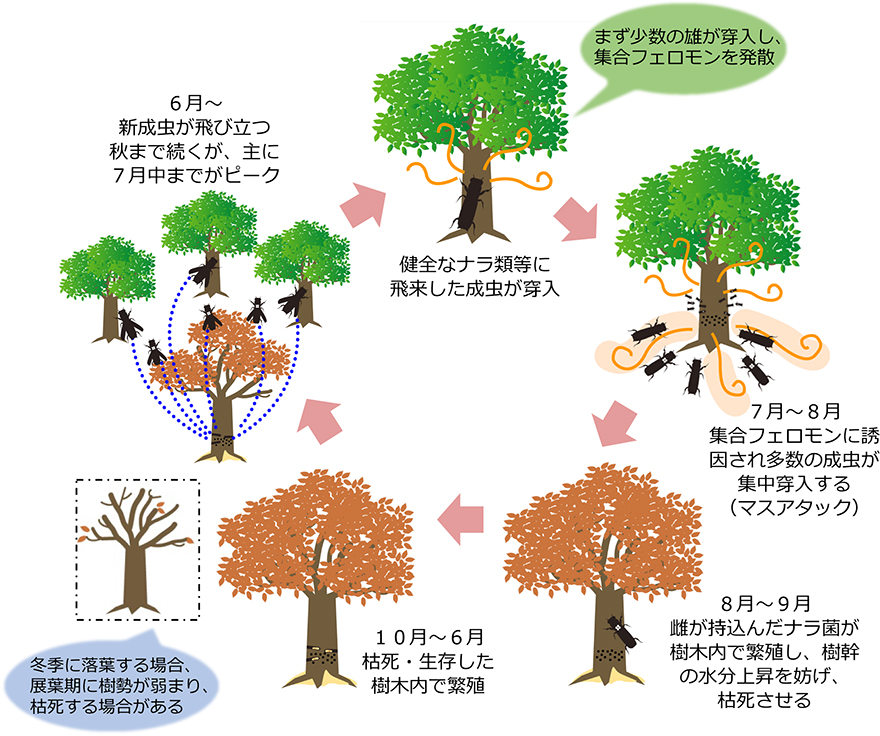

カシナガの成虫は6月~8月頃にナラ類に穿入※2します。まず穿入した雄がフェロモンを拡散することで、多くの成虫が集中的に穿入します(この現象をマスアタックといいます)。8月~9月頃、ナラ菌の繁殖により、穿入を受けた木が水分不足となることで枯れが発生します。カシナガはナラ菌を餌として、木の中で繁殖し、幼虫もナラ菌を餌として成長します。

木の中で成長した幼虫は、翌年の6月~7月頃に新成虫となって脱出します。

|

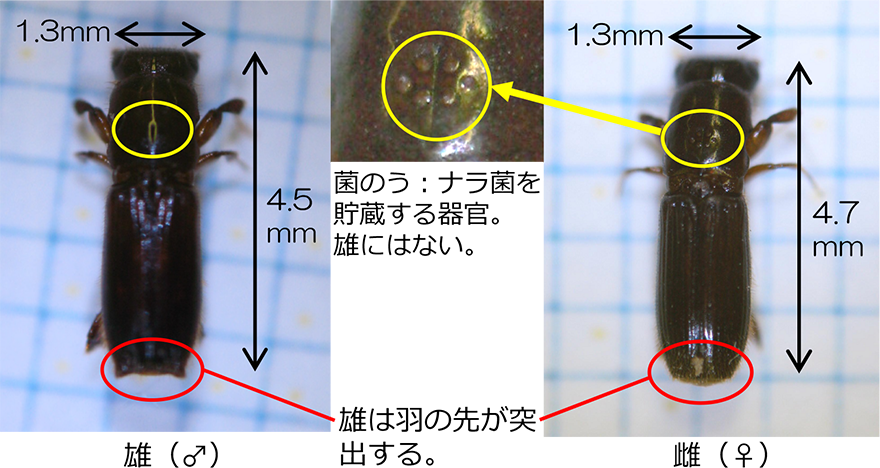

【カシノナガキクイムシ】

体長4~5mmほどの甲虫で、日本在来種です。雌の背中にはナラ菌を運ぶ穴(菌のう)があります。木の中で餌となるナラ菌を媒介することで繁殖します。

|

▲カシナガの生活史と枯死発生時期

|

※1 カシナガによって運ばれる病原菌で、ナラ枯れを引き起こす

※2 カシナガが木に穴をあけて、内部に侵入すること

カシナガが穿入するのは、ブナ科の樹木全般です。六甲山では、コナラ、アラカシなど、合計17種類のブナ科の樹木が確認されています。この内、生育本数が多く、また大径木となって森林を形成している下表「主にナラ枯れ被害をうける樹種」の樹木が、ターゲットにされやすいと考えられます。ただし、ブナ・イヌブナはカシナガの侵入を受けますが、これまで枯死は確認されていません。

| 属名 | 種名 | 学名 | 感染 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| クリ属 | クリ | Castanea crenata | ○ | 感染する |

| シイ属 | コジイ | Castanopsis cuspidata | ○ | 感染する |

| スダジイ | Castanopsis cuspidatavar. sieboldii | ○ | 感染する | |

| マテバシイ属 | マテバシイ(植栽) | Pasania edulis | ○ | 感染する |

| コナラ属 | アカガシ | Quercus acuta | ○ | 感染する |

| クヌギ | Quercus acutissima | ◎ | よく感染する | |

| ナラガシワ | Quercus aliena | ◎ | よく感染する | |

| アラカシ | Quercus glauca | ○ | 感染する | |

| ミズナラ | Quercus mongolicavar. grosseserrata | ◎ | よく感染する | |

| シラカシ | Quercus myrsinaefolia | ○ | 感染する | |

| ウバメガシ | Quercus phillyraeoides | ○ | 感染する | |

| ウラジロガシ | Quercus salicina | ○ | 感染する | |

| コナラ | Quercus serrata | ◎ | よく感染する | |

| アベマキ | Quercus variabilis | ◎ | よく感染する | |

| ツクバネガシ | Quercus sessilifolia | △ | 感染するが枯死しにくい | |

| ブナ属 | ブナ | Fagus crenata | △ | 感染するが枯死しない |

| イヌブナ | Fagus japonica | △ | 感染するが枯死しない |

六甲山全体に広がる落葉高木林の優占種。

表六甲の山麓に広がる常緑高木林の優占種。

コナラと共存。深く割れた、コルク質の幹が特徴。

再度山大竜寺などに残る照葉高木林の優占種。

摩耶山天上寺跡などの高海抜域に大木があります。

六甲山の西端、鉢伏山付近にまとまってあります。

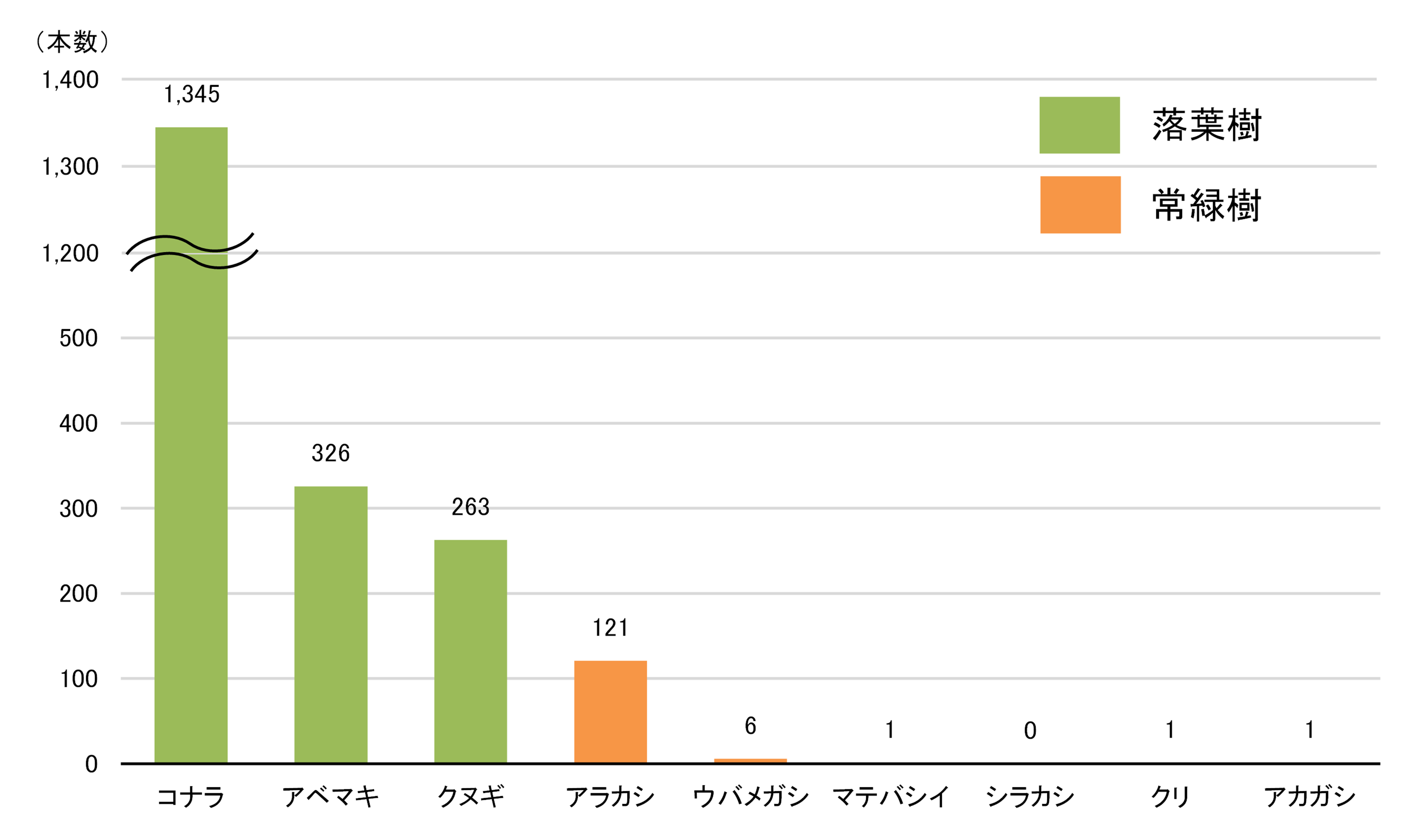

六甲山系ではコナラのナラ枯れ被害が最も多く、次いでアベマキ、クヌギといった落葉広葉樹に多い傾向にありました。

他にもアラカシ、ウバメガシなどの常緑広葉樹でも被害が確認されています。