ナラ枯れ被害木※1の見つけ方

遠景から見つける

カシナガの被害を受けて枯死した樹木は、夏の深緑の頃にひときわ目立つ紅葉(実際は枯れ葉)となります。周りの木々が青々と茂っている中で、葉の色が変色している木を見つけたら要注意です。

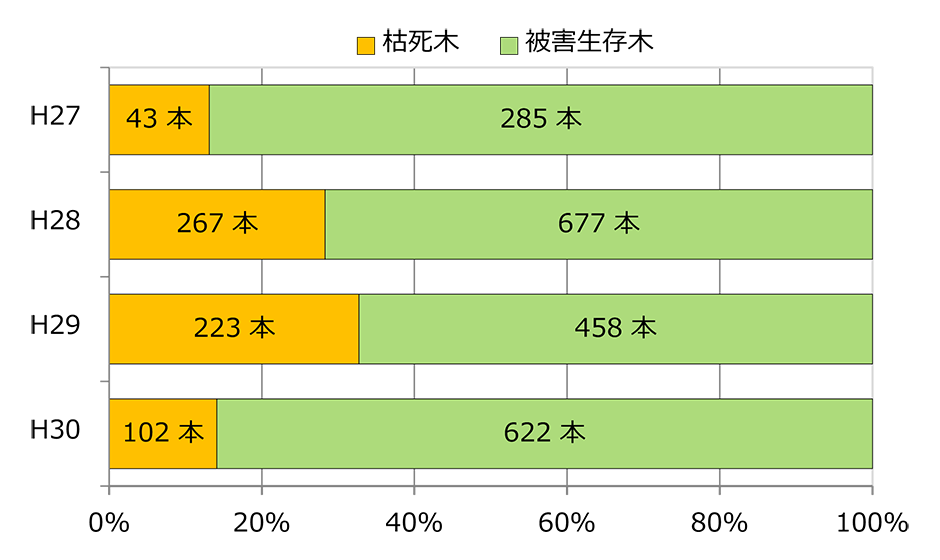

カシナガの穿入を受けた樹木は、全て枯れるのではなく、大半が被害生存木※2として生き残ることがわかっています。

冬期は、健全な夏緑樹は落葉し、ナラ枯れによる枯死木※3は枯れた葉がそのまま残ることが一般的ですが、六甲山系では12月~1月頃に落葉する枯死木が多くみられます。

▲ナラ枯れの様子(西宮市甲山 平成28年9月)

|

▲ナラ枯れ枯死木と被害生存木の割合(現地踏査結果)

|

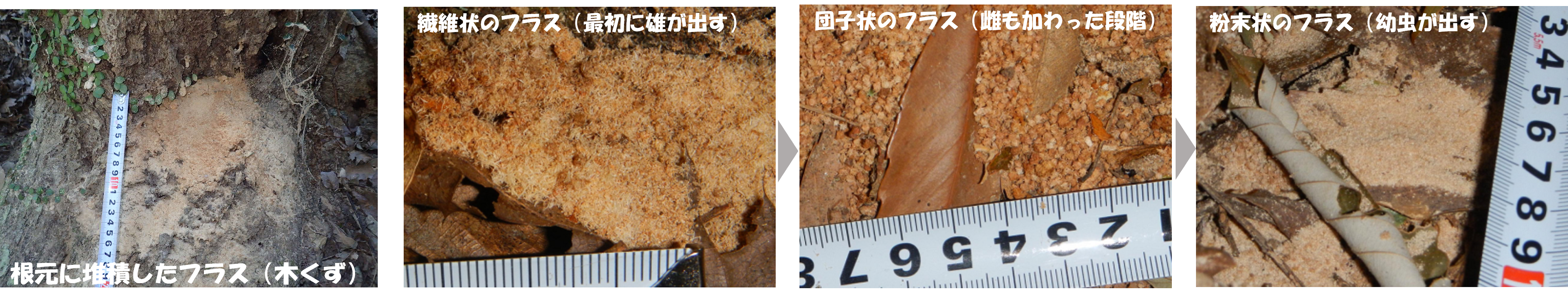

近くに寄って確かめる

|

枯れている樹木がナラ枯れ被害木か確かめるためには、さらに近づいて確認する必要があります。 |

▲カシナガのフラスと穿入孔

|

そっくりさん

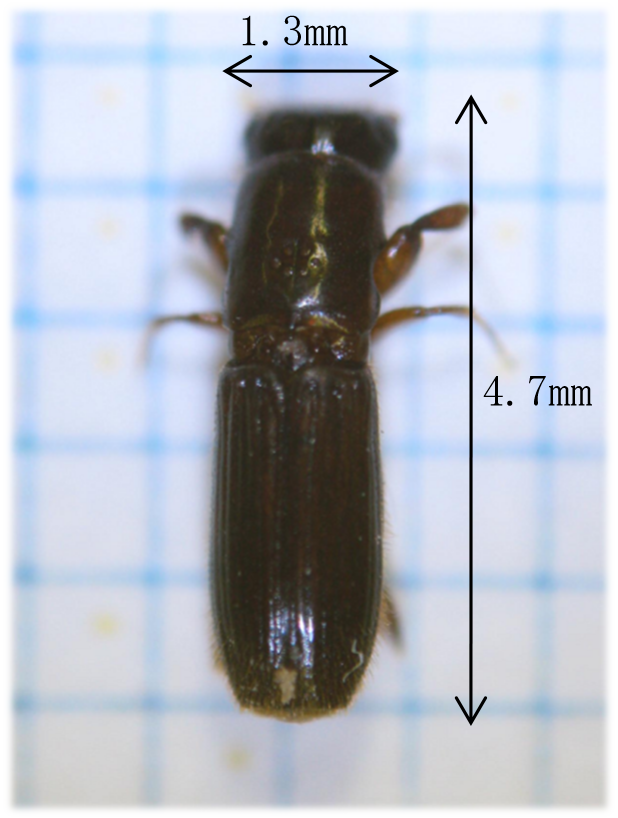

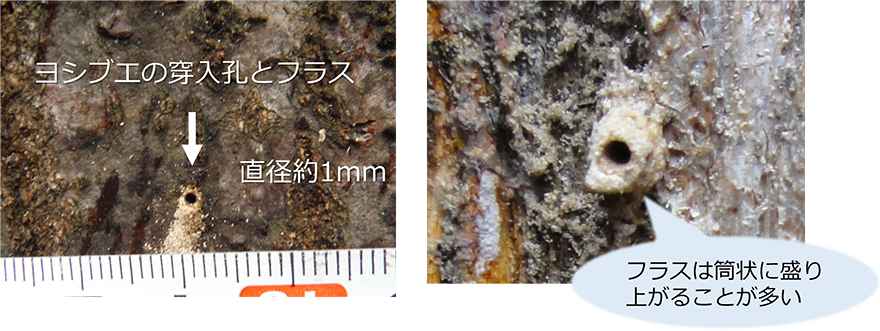

カシナガによく似た、ヨシブエナガキクイムシ(以下、「ヨシブエ」という。)もナラ類に穿入していることがあります。主に弱った木や枯死した木に穿入する傾向があるため、ナラ枯れの直接的な要因とはなりません。

ヨシブエは、カシナガよりも体長が小さく、穿入孔が筒状に盛り上がるのが特徴です。

▲カシノナガキクイムシ

|

▲ヨシブエナガキクイムシ

|

▲ヨシブエのフラス

|

|

※1 カシナガの穿入を受けた木 |

※2 カシナガの穿入を受けた後に枯死せず生き残った木 |