琵琶湖の水理現象(すいりげんしょう)

琵琶湖は大変大きな湖なので、あたかも海の潮流のように湖水が循環して流れたり、逆流したり、水面が場所によって上下したりするなど、さまざまな興味深い現象が起こっています。このような水にかかわる現象のことを水理現象といいます。琵琶湖の水理現象は北湖と南湖とでは異なりますが、北湖では、さまざまな湖沼の水理現象のほとんどすべてを見ることができます。

南湖と北湖の水理現象の違い

北湖

大きくて深いため、風や地形・地球の自転の影響によって引き起こされる「環流」や「静振」などのほか、表層の温かい水と下層の冷たい水の温度差が原因となって起こるさまざまな水理現象を見ることができます。

南湖

水深が浅いため、強風によって表層の水が一方へ吹き寄せられたり、瀬田川洗堰から放流する水量によって引き起こされる水理現象がよく見られます。

さまざまな水理現象

- ■吹送流:表層の水が風に吹き寄せられてできる流れ

- ■湧昇流:環流の中心部から下層の水がわき出る流れ

- ■沈降流:環流の中心部に向かって水が吸い込まれる流れ

- ■沿岸流:湖岸付近で起こる流れの総称

- ■対流:たとえば冬期に表層の水が冷えて深層の温かい水と入れかわるような流れ

- ■静振:風や気圧の変化などによって生じる水面の振動

- ■静振:風や気圧の変化などによって生じる水面の振動

- ■内部静振:水温躍層の振動

- ■水温躍層:上層の温かい水と下層の冷たい水との境目で夏にできやすい

静振(せいしゅ)

静振とは、風や気圧の変化、流入量や流出量の変化、湖面降水量の場所による違いなどによって起こる湖水の振動のことです。振動の周期はさまざまですが、4時間周期の波動が多いようです。左の図は、静振による水面位の変化を示したものです。南湖の南岸が「振動の腹」、南北両湖の境界付近が「振動の節」にあたり、水位は「腹」では上下、「節」では水平方向に往復運動をします。

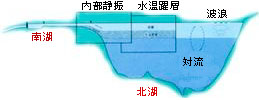

内部静振

夏、湖のなかでは、上層の温かい水から下層の冷たい水まで、水温による層ができますが、層のなかでも特に水温が急激に変化している部分を水温躍層といいます。内部静振は、この躍層が振動する現象です。強い南風が吹くと、表層の水は北へ吹き寄せられ、北側では水面が高くなりますが、水温躍層の位置は逆に低くます。風がおさまると、水温躍層が元にもどろうとして振動するのです。振動は40〜70時間というゆっくりした周期でおこります。