●萬福寺

1654年(江戸時代)、中国福建省から渡来した隠元禅師(1592〜1673)が後水尾法皇や徳川四代将軍家綱公の尊崇を得て、1661年に開創された代表的禅宗伽藍の寺院です。日本三禅宗(臨済・曹洞・黄檗)の一つ、黄檗宗の大本山です。

●三室戸寺

西国観音霊場10番の札所で、本山修験宗の別格本山。約1200年前(宝亀元年)、光仁天皇の勅願により、三室戸寺の奥、岩淵より出現された千手観音菩薩を御本尊として創建されました。開創以来、天皇・貴族の崇拝を集め、堂塔伽藍が整い、霊像の霊験を求める庶民の参詣で賑わいました。宝蔵庫には平安の昔を偲ぶ五体の重要文化財の仏像が安置されています。現在の本堂は約180年前(文化二年)に建立された重層入母屋造りの重厚な建築で、その背景には室町時代の十八神社社殿、東には鐘楼・三重塔があります。

●世界遺産 宇治上神社

宇治上神社は、明治維新までは隣接する宇治神社と二社一体で、それぞれ、離宮上社、離宮下社と呼ばれていました。祭神は菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)のほか、その父の応神天皇と兄の仁徳天皇を祀っています。本殿は平安時代後期の、神社建築としては最古のものに属する建造物です。境内に湧き出ている桐原水は、宇治七水の一つとされています。

●興聖寺

興聖寺は曹洞宗のお寺で道元禅師を開祖としています。1236年に伏見深草に建てられましたが途中で廃絶し、1649年、淀城主の永井尚政によって、宇治七名園の一つの朝日茶園であった現在の場所に再興されました。参道は、脇を流れる谷川のせせらぎが琴の音に似ていることから琴坂とよばれています。もみじの名所として知られる琴坂の風景は宇治十二景の一つに数えられ、昔から多くの人に親しまれてきました。

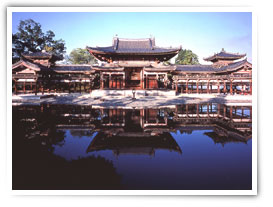

●世界遺産 平等院

ときの権力者、関白藤原道長が左大臣源重信の婦人から譲り受けた別業(別荘)をその子頼通が、永承7年(1052)にこれを仏寺に改め、平等院としました。永承7 年は末法初年に当たるとされ、末法思想が貴族や僧侶らの心をとらえ、極楽往生を願う浄土信仰が社会の各層に広く流行していました。その翌年の天喜元年(1053)には平等院の阿弥陀堂(鳳凰堂)が落慶し、堂内には、平安時代の最高の仏師定朝によって制作された丈六の阿弥陀如来坐像が安置され、華やかさを極めたとされています。約1000年前に建立された建造物や仏像が今に伝えられ、世界遺産にも登録されています。

●縣(あがた)神社

大和政権下における県(あがた)に関係する神社と見られています。1052年(永承7年)藤原道長が別業(別荘)を寺院である平等院とする際にその鎮守としたとされます。江戸時代末までは神仏混交により三井寺(園城寺)の支配を受けました。

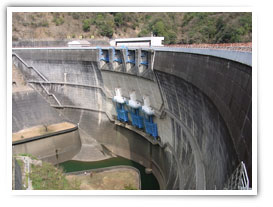

●天ケ瀬ダム

天ケ瀬ダムは淀川本川筋で最初にできた多目的ダムです。場所は京都府宇治市にあり、高さ73メートル、長さ254メートルのアーチ式ダムで、京セラドーム大阪約17杯分(2,000万トン)の水を貯めます。

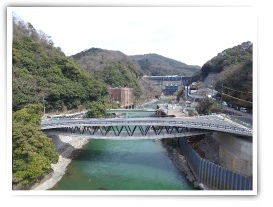

●白虹橋

天ケ瀬ダム下流に架かる町内生活橋であり、宇治川ライン散策者用橋です。ダム放流時に同橋から見聞する、放流の大音響とその風景は圧巻です。

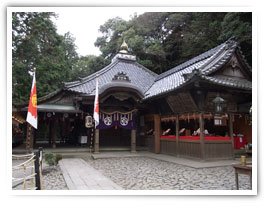

●神女神社

創立明治6年8月、旧志津川村の各所に小祠が三箇所あり、各氏子異なっていたので、旧村社の資格が不備でした。これらの小祠を合祀し、新たに神殿をこの所に造営し、旧村社としたものです。

●立木観音

平安時代前期、瀬田川の対岸に光り輝く霊木を発見した弘法大師が、急流のため渡れないでいると、突然白い鹿が現れて弘法大師を背中に乗せて岩の上を跳んで渡ってくれました。このことから、この地は「鹿跳(ししとび)」と呼ばれるようになりました。そして、川を渡って霊木の前まで来ると白い鹿は観世音菩薩に姿を変えたといいます。観世音が導いてくれたことに感激した弘法大師は、立木に等身大の観音像を刻み、建立したのがこの寺であるといわれています。弘法大師が観音像を刻んだのが厄年の42歳であったといわれることから、古くから立木観音は厄よけ観音として広く親しまれ、毎月17日には、月詣をする参詣者で賑わっています。

●アクア琵琶

水のめぐみ館「アクア琵琶」は、琵琶湖の治水や利水、水環境などについて学べる施設です。模型や映像、資料が展示されており、さまざまな体験を通して、琵琶湖への興味を広げ、理解を深めることができます。

●ウォーターステーション琵琶

「ウォーターステーション琵琶」は、琵琶湖や川に関するさまざまな活動に取り組む人やグループが日々出会い、意見を交換するなど、情報交流の場として利用されています。館内には、会議室や実践室、多目的サロンなどの設備があり、自由に活用できます。