大きな被害を引き起こす洪水に苦しめられてきた私たちの祖先は、水を治める努力を重ねてきました。

その様子は、さまざまな古文書などからもうかがい知ることができます。

下流の氾濫を恐れ、計画断念。山頂に大日如来をまつり、この山を削ればたたりがある、との言い伝えを残す。

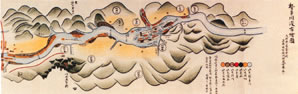

河村瑞賢が黒津八島を崩した時の施工平面図

将軍家綱、別所川、赤川のデルタ地帯及び瀬田唐橋上下、大戸川を浚渫。

河村瑞賢は瀬田橋から瀬田川洗堰までの東岸を切り取るとともに黒津八島の州を崩して2つの島に修形して流れを円滑にしました。その工費総額銀512貫は沿湖200余村に3年年賦で賦課しました。

大越知事の功績を記した記念碑

高島郡深溝村(今の新旭町)の庄屋藤本太郎兵衛は、天明5年(1785年)以降46年間、親子4代にわたり琵琶湖治水の必要性を、上下流800余の藩・村を説得すると共に幕府の許可を取り付け、ついに天保2年(1831年)に瀬田川の浚渫に着手しました。実に河村瑞賢以降130年後の大浚渫でした。

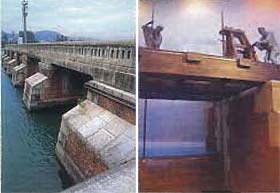

明治33年〜41年にかけて行われた淀川改良工事で、この洪水と渇水という相反する2つの事項を解決するために設けられたのが旧洗堰(南郷洗堰)でした。明治38年(1905年)に築造されたこの洗堰は、レンガ造りの堂々たる姿で、木の角材を人力で落として川の流れを調整する角落とし堰でした。現在の技術水準からみるときわめて単純な仕組みですが、この洗堰により、琵琶湖周辺ならびに下流の宇治川・淀川を洪水から守り、水道・工業・農業用水を供給するという大きな役割を果たしました。

操作は、倉庫で操作用単に角材を積み、所用の箇所に運搬して1本づつ下ろし、引き上げは逆の手順で実施したため、全閉に丸2日、全開に丸1日かかる大変な作業でした。

昭和36年、瀬田町改修計画の一環として、現洗堰が完成しました。瀬田川の浚渫とあわせて、洪水時の瀬田川の疎通能力が飛躍的に増大し、湖岸の浸水被害が軽減しました。